фотоколлаж Владимира Строчкова

"ДРАКОН"

ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ

* * *

38 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой;

39 у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.

40 Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:

Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.

41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом,

42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

Евангелие от Луки, 10:38-42.

Марфа! Марфа! Ты хлопочешь, ты заботишься о многом, ты поставила похлебку, затеваешь пироги,

а сестра твоя, Мария, тихо села ради Бога подле ног моих усталых, молча слушает Его.

Марфа! Марфа! Что ты хнычешь! Перестань пыхтеть и дуться, причитать и суетиться. Сядь и вякать не моги.

Вон сестра твоя, Мария, вся вниманье и смиренье, в слух безмолвный обратилась, вся от мира не сего.

Марфа! Марфа! Ты клокочешь, как похлебка, возмущеньем, ты пыхтишь, кухонным гневом набухая, как квашня.

Перестань, уймись, утишься, сядь и вслушайся смиренно, как сестра твоя Мария молча слушает меня.

Марфа! Марфа! Что ты хочешь? Ведь одно всего и нужно: позабыв квашню и скалку, и очаг, и злобу дня,

как сестра твоя Мария, позабывши все на свете, избирая часть благую, слушать радостно меня.

Марфа! Марфа! Что ты квохчешь? Все на свете бренно, тленно, все пожрется - и похлебка, и квашня, и письмена,

кухня, Марфа… Лишь Мария, обратясь в веках в статyю, будет слушать безответно, в камень, в слух обращена.

Псалом 57

(партитура)

Псалом 57

1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида.

……..

7 Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов!

8 Да исчезнут, как вода протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные.

9 Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, как выкидыш женщины.

10 Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь.

11 Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого.

12 И скажет человек: <подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!>

Ремарки Исполнители ; Текст

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальнику хора: медленно, правильно. Хор (ангелы): "…<подлинно есть плод праведнику!.."

Зав. отделением: вытеснение, замещение. 1 мужской голос: "…возрадуется праведник, когда увидит отмщение."

Идифуму, на Гефском орудии: не частить! 2 мужской голос: "…омоет стопы свои в крови нечестивого."

Первое Аламоф - огонь! (Forte) 1 мужской голос: "…и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь."

Второе Махалаф - огонь! (Fortissimo) 2 мужской голос: "…сокруши зубы их в устах их"

Начальнику хора: беглым, из всех орудий! Хор (люди): Вьхрррь! Въхррръ!

Скррррш! Скррррш!

Зубыйиххх!

Вустахххиххх!

(С мольбой) Детский голос: "Не погуби."

(Яростно, с напором) Хор (все вместе): Непогубиии!.. Скррррш! Скррррш! Скррррш!

Начхора: держать паузу 5 тактов …………………… ……………………

(Рьяно, с воодушевлением) Хор (ангелы): "…<подлинно есть плод…"

Начальнику хора: 21 залп …………………… ……………………

Начальнику хора: не исполнять! Не ис… Женский голос : Плод этот подл.>

О, чччёрт!.. …………………… ……………………

(С праведным гневом

и чувством глубокого возмущения) Хор (все вместе): Скррррш! Скррррш!

Комендантскому взводу: Комендантский

Привести в исполнение! взвод: Есть!..

(Бац!..)

Есть!..

3 раза, одно- (Рьяно, c воодушевлением) Хор (ангелы): "…<подлинно есть…"

временно (Рьяно, с сокрушением) Хор (люди): Скррррш! Скррррш!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальнику хора поставить на вид!!!

С подлинным верно

Подпись: Давид.

Псалом 136

Николаю Байтову

Псалом 136

[Давида.]

1 При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;

2 на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.

3 Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши - веселья: "пропойте нам из песней Сионских".

4 Как нам петь песнь Господню на земле чужой?

5 Если я забуду тебя, Иерусалим, - забудь меня десница моя;

6 прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.

7 Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: "разрушайте, разрушайте до основания его".

8 Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!

9 Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!

На этот день, так уж вышло, упал вторник

и там остыл, но не думай, что он умер.

Вода в родник за ночь вникла, засунь пробник

за отворот слoва жидкость, прочти номер.

Возьми псалтирь, требник и прочти номер,

потри, понюхай, чем пахнет, как глохнет

в каббале чисел голосов немой зуммер,

и как число 136 сохнет.

Не говори: в этих цифрах нема смысла:

вода нема, а в целых числах - след ритма,

мотив псалмов, стертый смысл их почти смылся,

но голоса еще бьются в числе скрытно.

Пожуй на слух, не глотая, "При реках…":

раз - Вавилон, два - евреи, натри цифры

и сразу сплюнь горький привкус, порыв ветра;

четыре - плач, висят арфы, опять цитры.

Прилип язык в сухой гортани, шесть целых,

а ну-ка, песню нам пропой на семь восемь.

Да лучше с цитры кожу снять живьем с цедрой.

Во рту циан, в душе Сион, в глазах осень,

а тут на вербах вроде виселиц плахи,

зной, стынут жилы невербальных орудий.

Веселый ветер знай несет напев плача

в Ерусалим, стонут жилы, молчат люди,

гудит хамсин в этих жилах, как день гнева.

Забудь, десница, и меня, и знак жеста,

но как принять на веру справа налево,

что смерть младенцев обещает блаженство;

как расплескать о камни брызгами мозга

из головы их нерожденные смыслы

и где граница, что нельзя, и как можно,

чтобы при реках камень кровью умылся.

Ответь на пять, сделай милость, найди смелость,

не бей на жалость, но найди, где ошибка,

как раздробить эту малость, ее целость,

из родничков на злобу дня разлить жидкость.

Найди мотив, сложи в уме, высунь проблеск

за отворот вторых, десятых и сотых.

В остаток выпадет отврат чисел дробных.

Осадок мал, но страшен низостью сорта.

А в роднике стоит вода, бежит лежа,

как кровь по венам, а не в реках и лужах.

Но как понять, чтo есть грех и что ложно.

За воротник словом жидкость протек ужас.

Воткни тройник, пластырь и почти номер

прочти в упор, как он набухнет, как ахнет

в капкане чисел голос, звук, что в нем замер,

и чем число 136 пахнет,

и как младенцев кровь натеками стынет,

и смыслы каплями дрожат в камнях строчек.

И будет день, среда и пища в пустыне

для синих мух и скарабеев, и прочих.

А следом выпадет четверг из мух белых,

укроет реки, арфы, камни и вербы,

и скорбный перечень разбитых числ целых,

оставив кровь, родник, номер греха веры.

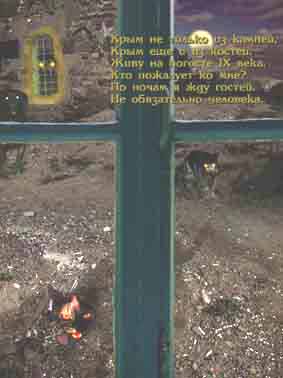

фотоколлаж

Владимира Строчкова

"НОЧНЫЕ ПРИЗРАКИ"

ВИТИЕ

I

А утром птичка мне сказала: - Вить!,

и я остался вить: развился кофе,

сметаной, помидорами, и нить,

не думая ничем о катастрофе,

в каморке натянул меж паутин

для спелых притч и басен винограда

о витиях свитых. Я вил один,

стараясь вить, как правильно, как надо:

не выть, а вить, с грамматикой в ладу,

не подменяя орфику фонемой,

не рыться в синтаксическом саду,

где все многозначительно и немо,

а просто вить, стараясь увидать

простой осенний запах увяданья,

увязнуть в нем, в попытках увязать

узлами слов отрывки мирозданья

между собой в уютный гипертекст,

в понятный для себя междусобойчик,

обтягивая тканью общих мест,

как мебель бы обтягивал обойщик.

Но не свивалось, не сходилась вязь,

выскальзывая между слов; в пробелы

прошли дожди, образовалась грязь,

вне языка кричали филомелы -

не чтобы вить, а чтоб лепить гнездо

и в тесной лепоте его лепиться

под стрехами, под страхом, под звездой,

слепой звездой пожавшей ветер птицы.

А что мог я слепить, соединить?

Где мог привить какой-нибудь отросток,

перевивая с паутиной нить,

пробелы со словами, и коростой

подсохшей речи залепляя суть

провалов между слов и неумело

латая дыры, верткие, как ртуть?

Но в дырах были ночь и сон, пробелы.

А утром птичка мне сказала: - Жуть!

II

В те дыры ночи сон явился мне:

я спал под крышей греческого мифа,

в чужом гнезде языческом, а вне

кричали филомелы, словно грифы -

и вне себя в обивке бытия

пытались клювом выткать глаз тирея

из прошлого. Но это ведь и я

кромсал язык, насильничал, теряя

контроль над мыслью вить или не вить,

над гипертекстом, над собой, от страха,

пожравши детищ, не восстановить

ту связь времен, что выплела арахна,

не расплести узлов, не разодрать

ни паутины, обтянувшей череп,

ни пелены дождей; не разобрать

тех свитков, неразборчивых и через

две толщи лет, наросших там, вверху,

где и когда я был извит и проклят,

где грязь таскали в клювах под стреху

не жнущие детоубийцы-прокны;

но ведь и я, кукушкой, чужаком,

бессовестно гнездясь, теснясь и тужась,

слепых птенцов, свиваясь в жадный ком,

свивал со свету, спихивал на ужас,

в пробелы слов, под вопли филомел,

в аркан арахн, под просвист прокн и ветра,

и это было все, что я умел,

что, бестолочь, из рвущегося метра

мог вытолочь и вытолкать, спихнуть,

что под стрехой мог истолочь я в ступах.

Молочным клювом кое-как-нибудь

из слов слепить строку, гнездо, поступок

не смел, не доумел, не рисковал

молоть проблемы языком пробелов

и знаков пунктуации; кивал

на свитки домотканые; проделав

дыру-работу, выткав ткани глаз,

не мог стянуть разлезшиеся нити

тире я, и в лохматящийся лаз

свирел сквозняк, сходящийся в зените

в слепящий конус, яростный пробел,

разрыв пространства в перспективе текста,

ревущий легионом филомел,

воронкой прокн, высасывая детство

слепых птенцов из их словарных гнезд

буквальным смерчем, азбучным торнадо…

Я, прививал, размер пуская в рост,

умело прививался, где не надо,

воронкиным, кукушкиным птенцом,

подкидышем, беспомощным убивцем

с ужасным человеческим лицом,

помстившийся в бреду птенцам и птицам.

Но этот я, приснившийся себе

с рябым лицом кукушки и злодея,

в сплошном и слитном тексте, как в судьбе,

искал пробел как выход, холодея,

предполагая, зная наперед

ход мысли, очевидной, как табличка

"Выхода нет", что нужен только вход,

и что пробел не выход, а привычка

свиваться с текстом, слепленным из слов

слюной и страхом, вязким, словно тесто,

лишиться речи, филомелой снов

язык утратить, онеметь и текста

не различить - что это лишь куски

разделанных птенцов, кровящих братьев

по тесноте нелепой; от тоски

ослепнуть так, что, проглотив проклятье,

состряпанное прокной, не понять,

что будущее съел, и зло такое

залив виной, на перец попенять

и на закуску заказать жаркое

из нежных соловьиных язычков

и лакомые ласточкины гнезда,

хотя уже бригада пауков

сплела судьбу, тугую сеть для мозга,

что больше непригоден как прибор,

но в самый раз чтобы подать на ужин

с горошком; детский суповой набор

пойдет в бульон для любящего мужа

на завтрак, дальше кости кинут псам,

эриниями рыщущим по саду….

В том сне я был тирей. Но что я сам

мог противопоставить сну, распаду?

Что мог я развязать и разорвать,

разбить на строки, строфы, на куплеты?

Из дыр сочились день и явь, просветы.

А утром птичка улетела спать.

* * *

Н. Байтову

Коля, ты был наверху, там, где, в общем-то, нечем

даже писать и дышать без баллона от клизмы,

многажды в книжных обвалах бывал изувечен…

Муза центонной поэзии постмодернизма,

в смежных облавах накрывшая гордого Мишу,

похоронившая в толщах останки Тимура

вместе с ордой и стремительно съехавшей Крышей

Мира, куда Александра гордыня тянула,

толщами льда заковавшая гуннов Атиллы,

смыла и грады и веси, и стогна, и гумна,

но и у ней доканать тебя сил не хватило,

тихого, но заводного заику-игумна

храма убогой поэзии, старой, как вера,

что перегруженность рифмой стиху не обуза,

равно и проза, жужжа на комузе размера,

может дать фору Гомеру…

Так вот, эта Муза,

толстая в бедрах и икрах, но быстрая в играх

(Коля, прости мне цитацию) икромолочных,

только в начале имеющих вид непорочных,

сонмы богов порождающих, смыслов и тигров,

(это ошибка, прости меня, Коля) и титров,

и параллельных изданий, не то переводов,

то ли апокрифов, то ли законных изводов

из палимпсестов в каноне, рожденных in vitro,

ересей, сект, лжеучений, гаданий по чипсам…

Словом, та самая Муза, что жрет без разбора

в грязном хлеву на задворках у нимфы Каллипсо,

все, что навалят в лохань, не страдая запором:

просо ли прозы, поэзии ли апельсины,

желуди с дуба Толстого и меченый бисер

Германа Гесса и Герника, Геринг, терцины

Тасса, Люфтваффе и гнуса неловленый мизер -

Все в ней смешалось, как в доме Обломова, Коля:

Тантра, Алмазная Сура и Сутра Корова,

и Камасутра с коанами Дикого Поля,

и демократы с костьми Николая Второго,

сальный картуз маньеристов, стихи Салимона,

выстрел "Авроры", молчанье ягнят и Царь-Пушки,

строфы из авторской песни царя Соломона.

Эх, затерялась сонетная форма частушки

где-то в Бирнамском лесу, что пошел к Эльсинору

черепом Йорика Леты испить из Каялы,

чтобы узнать, подъезжая в метро под Ижоры,

то, что Есенин сегодня спросил у менялы,

нежась в объятьях Морфея в тени Эвридики,

слушая речи ответные благоговейно:

сколько лимонныя цедры и "Красной Гвоздики"

надо на четверть портвейна для варки глинтвейна,

сколько …

А сколько мы сами-то просим у Музы?

Сколько просили у ней в Лианозовской школе,

вскользь переплывшей в бараке любые Союзы?

Что же до Музы… Да ну ее в задницу, Коля!

Сколько на рынке давали за битого, Байтов,

тех silver coins, на койнэ, на древнем иврите?

Что-то останется, пусть гиперссылками сайтов,

в горных приютах, где нас научали: Не врите!

Все остальное простят, не простят только фальши,

липы, туфты и халтуры, а на остальное

крюк из титана забей, да и двигайся дальше,

матом ругаясь, наверх, потихонечку, ноя.

* * *

… бесполезно

Все осклизло, ничего не воскресло,

ни надежда, ни любовь, ни досада.

На расквашенной душе ни оркестра,

ни ракушки, ни публичного сада;

ни души, ни человека с повязкой,

ни мента, ни часового с винтовкой,

ни мамаши со скрипучей коляской,

ни амурчика с кудрявой головкой.

Даже девушки с веслом или книгой,

даже юноши с ядром или диском.

Только стоптанной кирзовой калигой

солнце ходит с перебитым мениском,

да со дна, где ни ракушки, покрышки

батисферами болотного газа

поднимаются глухие отрыжки

обожравшегося зрением глаза.

А в пещеристых телах, альвеолах,

продираясь через вен шкуродеры,

кровь курсирует, слепой спелеолог,

да пульсируют тельца-мародеры,

да за дымчато блестящей аортой

то невнятно забубнит, то почетче,

на три такта, но сбоя' на четвертый,

сердце сумчатое, тихий наводчик.

- там под ребрами блиндаж в три наката -

и задумчиво глядит из окопа

то ли зумчатым очком аппарата,

то ли скопческим глазком перископа.

Говорит в переговорную трубку:

- Я четвертый, я восьмой, как хотите,

но пора остановить мясорубку,

цели нет, отбой, огонь прекратите!

Наблюдаю только ориентиры:

столько с веслами невест, санитарки,

столько юношей с ядром, дезертиры,

канониры, женихи, перестарки,

столько пористых костей, скудных фактов,

столько перистых мембран, перистальтик,

облаков, диаспор, систол, инфарктов…

прекратите же палить, перестаньте!

Это осень, а не артподготовка

скобный лист шуршит в ветвях изголовья

столбик ртути лезет в небо неловко

будет ясно,

прекратите,

с любовью…

* * *

Закинув голову к вершинам высоты,

пока она со смаком где-то рядом

не плюхнулась со шмяком кавуна,

просунуть взгляд наверх, в даль мачты, вдоль мечты

скользя, всползая, вспоминая взглядом

слова, названия, предлоги, имена?

Какая чушь и блажь. Какие паруса,

надуты ветром, пафосом, и даже

надеждой, радостно полощут - что? - мозги?

И где еще ядром застряли чудеса

в бегучем и стоячем такелаже?

Где скатное зерно меж семечной лузги?

Но как не разгребай куриною ногой,

а если не болезнь, то что такое жемчуг?

Спроси-ка у тридакн и почечных больных

про пиелонефрит, сгибающий дугой.

Их горький перламутр пропах мочой и желчью,

и камни в пузыре гремят без выходных.

Итак, о жемчуге - неправильный вопрос.

О чем же правильный? И чем прикажешь плакать,

когда закинутая кверху булава,

вернувшись из высот, пошла в раздрай, в разброс:

вот корка, липкий сок да илистая мякоть,

да семечки - слова, слова, слова.

Не лги себе. Ни зги - на сгибели листа,

на сломе ли мечты, или на склоне жизни.

Не жги зазря напраслины свечей,

поскольку истина проста и так пуста,

что места нету в ней ни зге, ни укоризне.

И ладно б сам не свой, так никакой, ничей.

На теплой отмели спасительного сна,

рот приоткрыв извилистой тридакной,

прибрезжишь: новый перл растет во тьме, в тиши.

Его зачатия загадка неясна,

но он шевелится, и став его придатком,

прислушайся, замри, он дышит, не дыши…

Проснешься, задыхаясь от тоски

по воздуху, но злей и резче по нехватке

чего-то, что нужней, чем горький кислород,

пытаешься хватать хрипучие куски,

но горло темнотой зажато в мертвой хватке,

и мертвые слова переполняют рот.

А утром мутный перл выходит как песок,

скребясь протоками. Песочными часами

всклень просыпаться под стеклянным колпаком

и долго вспоминать: а чем был сладок сок,

и как же так, ядром взлетев над небесами,

вся шмякоть рухнула и всосана песком.

фотоколлаж

Владимира Строчкова

"ГУБИТЕЛЬ"

|